À bord du navire océanographique armé par l’Agence américaine, l’un des experts de Plankton Planet et de Iodysséus. Explications et interview d’Emmanuel Boss.

Emmanuel Boss, membre du comité scientifique de Plankton Planet

Américain, Français et Israélien, Emmanuel Boss est spécialiste des propriétés optiques de l’eau à l’Ecole océanographique de l’Université du Maine. Il a embarqué sur Tara et, plus récemment, avec le programme américain Naames de la NASA pour l’étude de l’écosystème planctonique et des aérosols marins dans l’Atlantique Nord. Il figure parmi les membres du comité scientifique du programme Iodysséus, aux côtés du spécialiste des nuages et des aérosols israélien, Ilan Koren et du biologiste français Colomban de Vargas. À eux trois ils sont en quelque sorte : « l’eau, l’air et la vie ». Emmanuel Boss est également le « sensor director » du programme Plankton Planet, initié par Colomban de Vargas, et qui est l’interface entre Iodysséus et la recherche.

Plancton, une double action pour le climat.

Vous êtes physicien de formation, comment êtes-vous venu à vous pencher sur du plancton?

Le lien, c’est l’optique. Les seuls outils disponibles actuellement pour suivre la biologie marine au jour le jour à l’échelle planétaire, ce sont les satellites. La NASA est ainsi à l’origine du programme océanographique Naames (North Atlantic Aerosols and Marine Ecosystems Study), une usine à science interdisciplinaire, auquel je participe aussi. Concrètement, je mesure les propriétés optiques de l’eau, l’absorption et la diffusion de la lumière, et je mets au point des capteurs optiques spécifiques qui permettent de déduire le type de vies auquel on a affaire grâce à sa signature visuelle, à l’image des spectaculaires panaches laiteux des coccolithophores, des micro-algues dont le développement est lié à la concentration de CO2.

Quel est l’enjeu de l’étude des blooms planctoniques, ces « floraisons » spectaculaires de micro algues dans l’océan ?

Énorme. En matière de stockage du CO2, les rôles de l’océan et de ces accumulations de phytoplanctons sont majeurs. Schématiquement – parce que nos connaissances sont schématiques – la quantité du carbone absorbé par cette pompe biologique varie avec les espèces impliquées. Par exemple, lorsque ces espèces sont de « petite » taille le CO2 « ressort » à court terme vers l’atmosphère. S’il s’agit d’espèces plus « grosses » elles sont « broutées » par des zooplanctons et le carbone est alors effectivement « piégé ». Problème : qui mange qui au juste dans le système planctonique ? Quelles sont les interactions, les équilibres, les cycles de vie ? Beaucoup de questions restent sans réponse aujourd’hui faute de données. Quand on supprime une forêt sur terre, on connaît assez bien les conséquences. En matière de plancton – 0, 2 % de la biomasse totale terrestre pour 50 % de la photosynthèse, rappelons-le – le flou des connaissances nous interdit d’évaluer un quelconque impact du changement climatique avec ses conséquences éventuelles sur la ressource alimentaire. Afin de se forger une idée sur ce qui risque de changer réellement, on doit chercher la « base line » de l’histoire. Voilà le but.

Qu’est-ce qui pourrait enrayer une « pompe biologique » qui fonctionne depuis des centaines de million d’années et qui est par ailleurs la base de la chaîne alimentaire ?

De grands déséquilibres. Par exemple, trop de pH et l’acidification des océans inhiberait, la capacité des coccolithophores à fixer le carbonate de calcium dans leur exosquelettes et donc limiterait ou annihilerait son rôle dans le puits de carbone océanique. En attendant on observe que l’expansion des coccolithophores est corrélée à la concentration de CO2. Plus son niveau augmente, plus les coccolithophores se développent au détriment d’autres espèces, dont les diatomées qui sont l’aliment de base des bébés cabillauds ou morues et donc diminuent une importante ressource halieutique.

Il y aurait donc des conséquences graves pour la pêche. Et pour la santé humaine ?

L’augmentation de la température des eaux fait craindre plus généralement des décalages entre les cycles de croissance de phytoplanctons et ceux d’espèces de poissons dont les larves se nourrissent. Le surplus de fertilisants d’origine terrestre (nitrates, phosphates) provoque lui des blooms excessifs avec pour conséquence la perte d’oxygène dans les eaux plus profondes impactant d’autres formes de vie. On observerait actuellement une extension des zones d’anoxie sur les façades occidentales de l’Afrique et de l’Amérique du Sud. Enfin, on parle épisodiquement de la prolifération de Phaeocystis, une micro algue que les pêcheurs de la Manche surnomme la « crasse », et dont le rôle s’avère pourtant majeur dans les cycles du carbone et du souffre, ainsi que la régulation climatique. Les émanations gazeuses issues de sa décomposition sont capables de tuer un cheval comme on l’a vu en 2009 sur une plage des Côtes d’Armor. Aujourd’hui certaines plages de Floride sont interdites au public pour cause de toxines d’origine planctonique. Cela dit, encore une fois, il est difficile, faute de données précises, de faire la part entre un changement « naturel », voire des variations conjoncturelles, et l’impact d’un changement « climatique » d’origine humaine.

Sans aérosols pas de nuages, pas de pluie ?

Oui, sans aérosols zéro condensation. Un jeune chercheur britannique s’est livré à une expérience amusante à bord d’Atlantis, le bâtiment utilisé par l’expédition Naames armée par la NASA pour l’étude des aérosols dans l’Atlantique Nord. Nous étions à l’embouchure de la Baie de Baffin (Arctique), et jamais les atmosphériciens du bord n’avaient mesuré un air aussi « propre », dépourvu de toute « pollution » et donc de particules. C’est à dire transparent faute de condensation. En actionnant son briquet au-dessus d’un mug de thé bien chaud, le Britannique a démontré comment quelques particules « manquantes » (venant de la pierre du briquet) font apparaître un nuage à l’œil nu.

Et ça fonctionne à l’échelle océanique ?

Parfaitement. Grâce aux travaux de Monica Orellana, scientifique d’origine chilienne entre autres, on comprend de mieux en mieux aujourd’hui ce « feed back climatique » de l’océan. Et l’on découvre que ces aérosols sont composés, de plus, par des particules aussi bien que par des micro-organismes participant au processus océanique. C’est un objet d’étude aussi passionnant que largement sous investi jusqu’à présent. Parmi les paramètres du modèle climatique du GIEC (Groupe Intergouvernemental d’Études sur le Climat), ceux qui concernent ce feed-back océanique sont ceux qui sont le plus grevés d’incertitudes, parce que mal calibrés.

Les aérosols véhiculent également des virus, comme l’ont démontré en 2015 le biologiste Assaf Vardi et l’atmosphéricien Ilan Koren de l’Institut Weizmann. Une révélation?

Oui. Assaf Vardi est un scientifique extrêmement créatif, il faut savoir que sa campagne avec son ami Ilan Koren, physicien des nuages et des aérosols, résultait d’une initiative personnelle. Quelque part dans le sud de l’Islande, Assaf Vardi a ciblé un virus bien précis s’attaquant aux coccolithophores. Le virus met fin à leur bloom en un point donné et emprunte la voie des airs pour se propager à d’autres points. Cette découverte ouvre un extraordinaire champ de recherches pour la compréhension de la succession des blooms océaniques à l’heure où, grâce à la génomique et aux capteurs des bouées autonomes, on commence à se défaire de biais terriens et à voir l’océan comme on ne l’avait jamais vu auparavant. Je parle d’une époque où l’on bâtissait des théories sur le monde à partir d’une campagne de prélèvements d’un mois en mer. L’apport de Tara et du programme Océanomics sur le séquençage ADN du plancton planétaire sont révolutionnaires. Mais comme dit lui-même Colomban de Vargas, coordinateur d’Océanomics, la génomique ne suffit pas. Il faut des données, beaucoup de données pour construire des statistiques valables.

L’équipement de voiliers de course de capteur envisagé par Iodysséus a un rôle important ?

Tout à fait. Et singulièrement dans la mesure où il effectue des prélèvements d’aérosols sur des routes maritimes peu ou pas fréquentées. Plus les données seront nombreuses, plus la connaissance sur la variabilité des processus océaniques à grande échelle progressera pour le bien commun. Capter les aérosols seuls ne suffira cependant pas. Il faudra également disposer de senseurs optiques mesurant la lumière qui sort de l’eau, au niveau de la plateforme, en évitant au mieux l’ombrage des voiles. Et, encore mieux, pomper et filtrer de l’eau de mer. Nous rodons le dispositif mis au point par Assaf Vardi et Ilan Koren de l’Institut Weizmann à l’occasion de l’actuelle mission de Tara. Il sera ensuite mis à disposition des navigateurs impliqués dans le programme d’océanographie citoyenne Plankton Planet, auquel je participe également. Et une version spécifique sera développée par Iodysséus de façon à équiper des unités de course au large.

+ d’infos en anglais sur www.journalistatsea.com

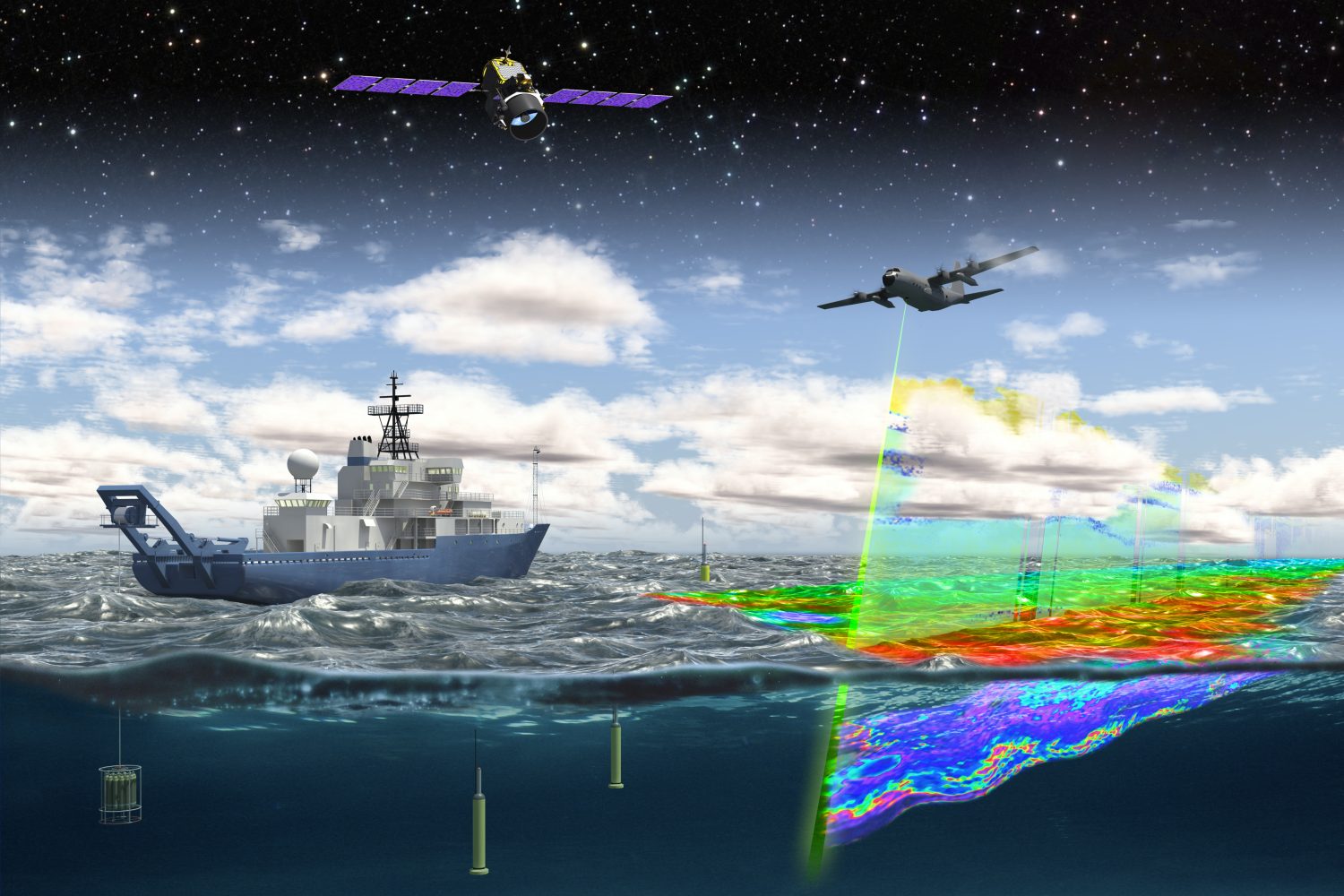

La Nasa investit dans l’étude des aérosols marins et de leur feedback pour le climat.

Fin 2016, la NASA a armé le navire Atlantis pour quatre campagnes océanographiques en Atlantique Nord consacrées à l’étude des interactions entre l’atmosphère terrestre et les écosystèmes planctoniques ainsi que le feedback climatique de l’océan sous forme d’aérosols.

La mission baptisée « Naames », North Atlantic Aerosols and Marine Ecosystems Study, était couplée avec un programme satellitaire d’observation globale des changements climatiques, « Earth Venture Suborbital ». Le navire Atlantis a embarqué une véritable « usine à science » interdisciplinaire composée de 50 chercheurs et océanographes dont Emmanuel Boss de l’Université du Maine par ailleurs membre des équipes de Tara ainsi que des comités scientifiques de Plankton Planet et Iodysséus. Leur objectif : le recueil et l’analyse de données indiscutables sur la double action climatique du plancton océanique, par-delà les controverses ou spéculations sur le changement climatique global.

La mission de la NASA, véritable première dans un domaine ignorée, signifie que l’étude des aérosols marins est désormais l’un des grands sujets de la science du XXIe siècle.